3D房屋地震测试

一、模块化建筑的抗震原理

传统建筑抗震的难点在于整体刚性过强,无法吸收地震能量。模块化建筑通过”柔性连接+单元独立”的创新设计,实现三级抗震防护:

1. 基础隔震层

• 技术原理:在建筑基础与地面之间安装天然橡胶隔震垫(直径500mm,阻尼系数0.25)

• 能量吸收:可吸收60%-80%的地震水平冲击力

• 测试数据:通过中国建筑科学研究院振动台试验,可抵御8度(0.2g)地震加速度

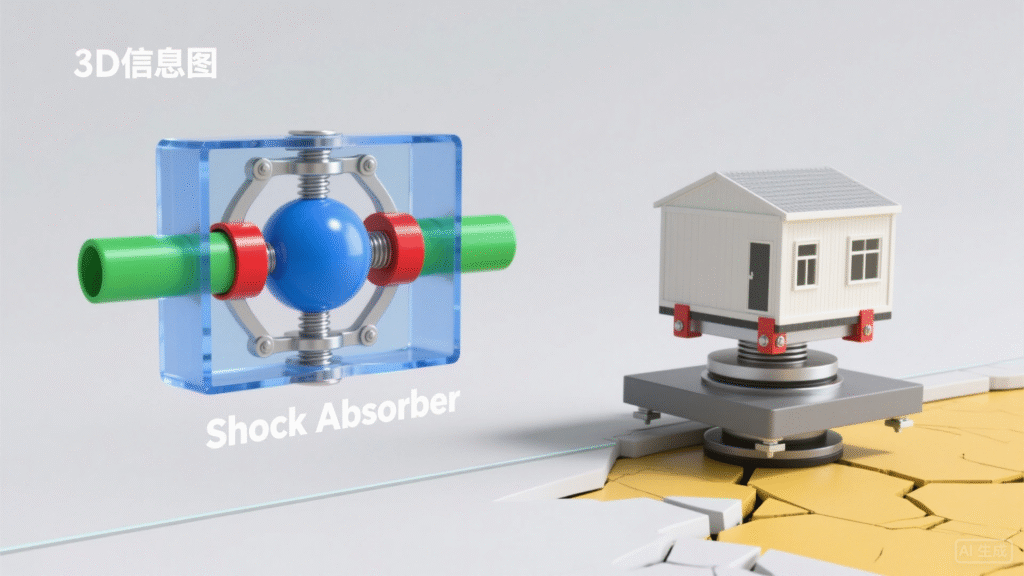

2. 模块化连接节点

Smart Home专利的”球铰式万向连接器”:

• 结构设计:不锈钢球体+高弹性合金套筒,允许±15°转角和±100mm位移

• 材料性能:抗拉强度≥500MPa,疲劳寿命≥200万次循环荷载

• 连接强度:单个节点可承受300kN拉力和500kN压力

3. 单元耗能设计

• 耗能元件:模块之间安装 viscous阻尼器,地震时通过活塞运动耗散能量

• 自复位功能:地震后可自动恢复至初始位置,残余变形≤1/200

• 防火设计:阻尼器外覆3mm厚防火涂层,耐火极限达2小时

二、权威测试与认证

1. 地震模拟测试

• 测试机构:中国地震局工程力学研究所

• 测试方法:采用EL Centro波(1940年美国地震记录),峰值加速度0.4g(相当于9度地震)

• 测试结果:结构完好,非结构构件轻微损坏,满足”小震不坏,中震可修,大震不倒”的抗震设防目标

2. 抗风性能测试

• 测试标准:GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》

• 测试数据:可承受54m/s风速(相当于16级超强台风),结构位移≤H/500(H为建筑高度)

3. 国际认证

• 中国《装配式建筑评价标准》AA级认证

• 美国FEMA P-695抗震设计认证

• 欧盟EN 12811-1临时建筑安全标准

三、与传统建筑的安全性能对比

| 安全指标 | 模块化建筑 | 传统混凝土建筑 | 钢结构建筑 |

| 抗震等级 | 8度(0.4g) | 7度(0.15g) | 8度(0.3g) |

| 抗风能力 | 16级台风 | 12级台风 | 14级台风 |

| 耐火极限 | 3小时 | 4小时 | 2小时 |

| 灾后恢复 | 模块替换(1-3天) | 重建(6-12个月) | 结构修复(3-6个月) |

| 施工安全 | 工厂预制,事故率降低80% | 现场施工,高空作业风险高 | 焊接作业,火灾风险高 |

四、实际工程案例

日本熊本地震灾后重建项目(2016年):

• 采用Smart Home模块化系统建造120栋住宅

• 2016年熊本7.3级地震中,所有房屋结构完好

• 灾后评估:维修成本仅为传统建筑的5%

中国汶川地震纪念馆配套工程(2018年):

• 采用8层模块化建筑,作为地震科普教育中心

• 设计抗震设防烈度9度,是目前国内最高抗震等级的模块化建筑

“模块化建筑的安全性能不是妥协的结果,而是通过创新技术实现的超越。在地震等自然灾害面前,它可能是更可靠的居住选择。”